„Was du Freiheit nennst, macht uns kaputt.“

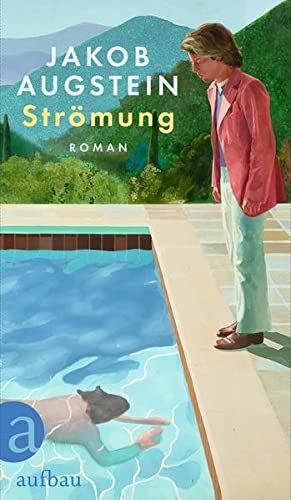

Jakob Augstein debütiert mit einem Roman voll unmittelbarer Lebendigkeit und erstaunlicher Tiefe

Von Irmtraud Gutschke

Ein Roman aus dem politischen Milieu, das Jakob Augstein besser als andere kennt. Er ist Miteigentümer der „Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH“ sowie Eigentümer und Chefredakteur der Wochenzeitung „der Freitag“. Als prominenter Journalist und Autor mehrerer Sachbücher ist er bekannt. Und nun ein Schritt aufs belletristische Terrain. Von einem „Mann unserer Zeit“ sei die Rede, wirbt der Verlag. Sagen wir’s genauer: von einem, der in der Kaste der Politiker ganz oben schwimmen will.

Franz Xaver Misslinger: Bei ihm höre „das Scheitern schon mit dem Namen auf“, ruft er gern ins Publikum. Ein Mann mit Charisma und Willen zur Macht. Recht fremd war er mir zunächst, dieser Aufsteiger, in westdeutscher Tradition, so selbstsicher, so kalt. Es gehört zur Kunst des Autors, diese Gestalt aus kritischer Distanz zugleich zum Menschen zu machen, der fühlt, wünscht und leidet. In dem Maße, wie Misslinger in Unsicherheiten gleitet, die man auf andere Weise selber kennt, kommt er einem nahe, ohne dass man sich identifizieren wollte.

Ganz jung in einer Partei aufgestiegen, die unschwer als FDP zu erkennen ist, hat er es (nicht zuletzt durch Protektion von Walter Schergen, früher Wirtschaftsminister und Vizekanzler), zum Generalsekretär gebracht und will nun weiter nach oben. Machtgerangel im politischen Filz: schlaglichtartig beleuchtet der Roman den selbstverständlichen Alltag politischer Machtmenschen, die abgehoben gegenüber ihren Wählern, in ihrer Borniertheit gefangen, der Wirklichkeit entfremdet ist. Weil Jakob Augstein dieses Milieu wohl besser kennt als andere, kann er es sozusagen von innen heraus beschreiben, bis hin zur Vergatterung von Herausgebern und Chefredakteuren „der wichtigsten deutschen Medien“ im Kanzleramt.

Für seine Rede zum alles entscheidenden Parteitag nimmt sich Misslinger eine Auszeit. Mit seiner 16-jährigen Tochter Luise reist er im Herbst 2016 in die USA. Die plastische Beschreibung dieser Reise wird immer wieder von Rückblenden unterbrochen, dient sie doch der Selbstbesinnung dieses Mannes, der als „Shootingstar der deutschen Politik“ gehandelt wurde, aber die Zeit geht dahin. Er wolle, erklärt er Frau und Tochter, „kurz vor einem für ihn – und den freien Westen – entscheidenden Moment zu den Quellen seines Glaubens zurückkehren, um Kraft zu schöpfen, ja es handele sich eigentlich um eine Pilgereise“.

Die großen transatlantischen Liebesgefühle, so seltsam sie mir erscheinen, es gibt sie ja wirklich. „Die enge Freundschaft zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika beruht auf historisch gewachsenen Beziehungen, gemeinsamen Erfahrungen, Werten und Interessen“, heißt es auf der Webseite des Auswärtigen Amtes, wo auch die vielfältigen kulturellen Beziehungen und „ein breites Spektrum von Austauschprogrammen“ hervorgehoben werden. Reisen in die USA sind für viele (West-)Deutsche prägend geworden; ihre „Brüder und Schwestern“ im Osten fanden in Musik und Filmen ein Äquivalent. „Weil Amerika die Heimat der Freiheit ist!“, sagt Misslinger zu seiner Tochter.

Einmal in seinem „Mekka“ angekommen, wie er es nennt, will er in sein früheres „Gefühl des Erhöhtseins“ eintauchen, aber was ihn vor allem mitreißt ist ein heimlicher Sex-Chat unter dem Decknahmen Bruno Bolognese mit einer rätselhaften Frau namens Arta Demirovic. Wenn man gleichzeitig mit der Ehefrau Nachrichten austauscht, wird sowas gefährlich. Die Ehe mit Selma ist ohnehin im Argen, und Tochter Luise versteht ihn nicht, wenn er über Freiheit palavert. „Freiheit so ganz allgemein?“, fragt sie.

Wie er auch das Hohelied der liberalen Welt anstimmt, immer wieder mischen sich Dissonanzen ein. Erinnert werden eigenes Versagen und demütigendes Kontrolliertsein durch jenen Politiker, der ihn nach oben bringen wollte. Auf dem Weg zum Flughafen sind Vater und Tochter Zeugen einer Schlägerei geworden. Ein Ausbruch brutaler Gewalt, der sie mehr irritierte als ihn. „Hast du die Wut gesehen?“, fragt Luise später. „Wovon sprichst du?“, entgegnet er.

Während sie in einem schwarzen Wagen wie auf einem Schiff durch Manhattan gleiten, ein „Meer aus Licht, aus blitzendem, funkelndem, leuchtendem, strahlendem, fließendem, tanzendem, blendendem Licht“, und er sich als Mittelpunkt dieser Stadt fühlt, musste ich wieder einmal an Don DeLillos Roman „Cosmopolis“ denken, in dem ein steinreicher Investor in seiner weißen Stretchlimousine in New York seinem Mörder entgegenfährt. „Hier endet etwas“, hatte Misslingers älterer Parteifreund gesagt, der in Schleswig-Holstein geblieben war. „Fangen Sie jetzt auch an?“, hatte er entgegnet. „Diese Krise wird vorübergehen wie alle anderen auch … Es ist alles eine Frage des Glaubens.“

Wie dieser Glaube Risse bekommt, davon handelt der Roman. Noch wehrt sich Misslinger dagegen, dass es mit dem „gelobten Land“ vorbei sein soll, wie ein amerikanischer Geschäftsmann bei einem Besuch auf Long Island ziemlich rabiat zu verstehen gibt. „Das amerikanische Imperium ist am Ende. Das Zeitalter des Westens ist am Ende“, was viele bloß nicht wahrhaben wollen. Von einem „Triumph der Lüge“ spricht er. Heute zähle nicht, „was wahr ist, sondern was wahr sein sollte oder was sich gut anhört“. Man brauche die Öffentlichkeit nicht mehr zu kontrollieren, es genüge, „sie in Scheiße zu ertränken … Es geht nicht mehr darum, die Leute von irgendetwas zu überzeugen. Sondern sie so mit Dreck zuzumüllen, dass sie von gar nichts mehr überzeugt sind.“

Starke Worte für jenen Gesellschaftszustand, in dem wir uns befinden: eine ökonomische und politische Krise, die zu einer Krise dessen geführt hat, was an Demokratie in diesem System möglich ist. An nichts mehr zu glauben, was „von oben“ kommt, kann jederzeit in Gewalt umschlagen. Es mag Literaturkritiker geben, die derlei offene politische Statements im Roman monieren, weil sie sich davon getroffen fühlen. Aber auch um ihretwillen, denke ich, wurde das Buch geschrieben.

„Was du Freiheit nennst, macht uns kaputt“, sagt Luise und serviert mit dem Vorrecht der Jugend ihren Vater in ein Gestern ab, wo dieser bislang nur jene verortete, an denen er vorbeigezogen war. „Worum geht es“, hatte er sich gefragt, während er mit seiner Flugangst kämpfte. „Beachtet mich! Seht mich! Nehmt mich ernst! Fürchtet mich! Liebt mich! Darum geht es.“ Das Begehren in einer auf Individualismus getrimmten Gesellschaft hat eine Kehrseite. In Misslingers Abwesenheit scheint seine Position in Berlin zu wanken. Seine Frau sagt sich von ihm los. Luise winkt ihm, als er an der äußersten Spitze von Montauk weit ins Meer hinaus schwimmt. Die ganze Zeit sahen wir ihn wie süchtig kleine weiße Pillen schlucken „Was wird denn aus uns“?, denkt er, während der Rückstrom der Brandung ihn in den Ozean hinaus zieht.

Dass am Schluss des Romans die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verschwimmen, die Ankündigung des Verlags erfüllt sich wohl. Aber das Phantastische ist wohl weniger des Autors Metier.

Jakob Augstein: Strömung. Roman. Aufbau Verlag, 301 S., geb., 22 €. Erscheinungstag 17.1.22.