Es ist die Vieldeutigkeit, die diesen Text so kraftvoll macht

Dostojewskis Legende vom Großinquisitor in einer großartig illustrierten Ausgabe

Irmtraud Gutschke

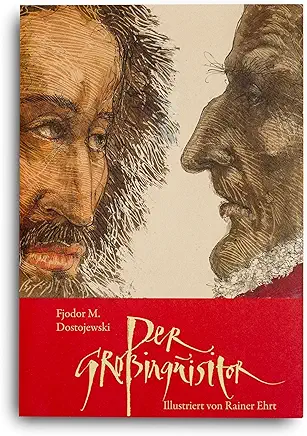

Auf den farbigen Federzeichnungen von Rainer Ehrt hat Jesus ein sorgenvolles Gesicht. Er wurde im 16. Jahrhundert in Sevilla ja auch in den Kerker der Inquisition gebracht, wo ihm der Großinquisitor ein Gedankenduell liefert. Die berühmte Parabel aus dem Roman „Die Brüder Karamasow“ von Fjodor Dostojewski war zu ihrer Entstehungszeit eine Anklage der katholischen Kirche und jeglicher absolutistischer Macht. Die Konfrontation mit der Lehre Jesu halten beide nicht aus. So wie es schon war, als Jesu gekreuzigt wurde, wiederholt es sich. Pontius Pilatus handelte mit seinem Urteilsspruch im Sinne des Machterhalts. Wie auch anders? Und auch der Großinquisitor bewegt sich innerhalb eines Herrschaftssystems.

Daraus rührt ja die Kraft dieser Parabel, dass in ihr ein unauflöslicher Widerspruch steckt. In Jesus und dem Großinquisitor stehen sich zwei mächtige Prinzipien gegenüber: das christliche Ideal und die unerbittliche Realität in einer feudalen Struktur. Diese Gegenüberstellung war zu seiner Zeit für Dostojewski eine mutige Tat und konnte auch als Kritik an der russischen Staatskirche verstanden werden. Heute liegt es nahe, sie auf jegliches totalitäre System zu beziehen. Wobei der Großinquisitor nicht schlechthin ein Machtgieriger ist, sondern Jesus in der Tiefe seinen Geistes sogar versteht. Doch sieht er in ihm – womöglich nicht zu Unrecht – eine Bedrohung der öffentlichen Ordnung. Eine Bedrohung von mühsam errungener Stabilität, die leichtsinnig um eines Ideals willen aufs Spiel zu setzen, er ablehnt.

Die weltliterarische Bedeutung dieser Parabel könnte kaum größer sein, denn sie überspannt Zeiten und Räume. Es ist ja im Grunde einfach, sich ganz auf die Seite Jesu zu stellen, der sich im Übrigen nicht verteidigt, sondern dem Großinquisitor die Initiative überlässt. Warum ließ der Autor das zu? Alles in einem widersetzte sich und doch mindert das die Kraft seiner Argumente nicht. Dass den Menschen das Brot wichtiger ist als die Freiheit, dass man ihnen die Freiheit durch Brot abkaufen kann, lässt sich nur verneinen, wenn man den Hunger nicht kennt. Grob gesagt: Werden die (wachsenden) materiellen Bedürfnisse erfüllt, ist einer Mehrheit die Staatsform egal. Je mehr sie überfordert sind in ihrem Alltag, umso williger folgen die Leute demjenigen nach, der sagt, wo’s langgeht. Der Wunsch nach Entlastung ist ein starkes Motiv.

Der Großinquisitor schwört auf „das Wunder, das Geheimnis und die Autorität“, worin wir die Prinzipien der orthodoxen wie auch der katholischen Kirche erkennen und es leicht haben, auf Distanz zu gehen, indem wir etwa von den Werten der freiheitlichen, demokratischen Ordnung reden, die es gegen Totalitarismus zu verteidigen gelte. Das ist wohl wahr. Sich gegen totalitäre Tendenzen zur Wehr zu setzen, ist heute wichtiger denn je. Aber damit wir das können, müssen wir begreifen, welche Verlockungen ihnen zunächst innewohnen können, bevor sie in ihrer Bedrohlichkeit erkannt werden. Wie der Wolf im Märchen, der Kreide gefressen hat, bevor er sechs kleine Geißlein verspeist.

Und es gilt, Lehren zu ziehen. Warum hat denn die Idee einer gerechten Gesellschaft erst einmal Schiffbruch erlitten? Nicht nur, weil sich einige Wenige eben doch mehr herausgenommen haben als die Mehrheit (lächerlich wenig im Vergleich mit der Kluft zwischen Arm und Reich heute), sondern vor allem, weil das vorgestellte Staatswesen nicht wie gedacht funktionierte und die Bedürfnisse der Menschen schneller wuchsen als die Mittel zu ihrer Befriedigung. Weil es zu wenig von dieser Begeisterung für das Neue, von dieser Initiative gab, weil alles in Eigennutz und Bequemlichkeit versandete. „Ich schwöre, der Mensch ist schwächer und niedriger geschaffen, als Du von ihm dachtest.“ Dieser Satz des Großinquisitors ist ernst zu nehmen. „Hättest Du ihn nicht überschätzt, so hättest Du weniger von ihm verlangt, und das wäre der Liebe ähnlicher gewesen …“

Die Masse und diejenigen, die sich als Avantgarde verstehen: „Ist es denn möglich, dass Du wirklich nur zu den Auerwählten und um der Auserwählten willen gekommen bist?“ Gruslig ist des Großinquisitors Plan, die Menschheit in einen „allgemeinen und gleichgesinnten Ameisenhaufen“ zu verwandeln. Da blickt Rainer Ehrt ihn nicht mehr nur ironisch an, sondern stellt voller Verachtung einen gesichtslosen Herrscher mit einer Knute vor uns hin. Der hat wohl tatsächlich „das Schwert Caesars ergriffen“ und sich insgeheim von dem losgesagt, was er immer noch zu glauben bekundet.

Ein zynischer totalitärer Machthaber ist er in diesem Moment. „Oh, wir werden sie davon überzeugen, dass sie nur dann ihre Freiheit erlangen, wenn sie auf ihre Freiheit zu unseren Gunsten verzichten … Und dann werden wir ihnen ein stilles, bescheidenes Glück gewähren, das Glück der Schwachen, wofür sie auch geschaffen sind … Ja, wir werden sie arbeiten lassen, aber in ihrer freien Zeit ihnen ein Leben bieten, das wie ein Kinderspiel ist, mit Liedern und Kinderchören, begleitet von unschuldigen Tänzen.“ Als ob Dostojewski Stalin vorausgeahnt hätte und alle künftigen Diktatoren mit ihm. Aber dann wird im Streit zwischen Aljoscha und Iwan deutlich, dass der Großinquisitor auch einer in seinem Glauben Enttäuschter sein könnte und nun bloß noch die Absicht hat, diese „kraftlosen Menschen“ glücklich zu machen. Oder ist das nur seine Maske? Warum küsst Jesus den alten Mann „auf seine blutleeren neunzigjährigen Lippen“? Und warum lässt dieser ihn frei, obwohl er ihm den Scheiterhaufen versprach? Weil seine Zeit noch nicht gekommen ist?

Dem Verlag Officina Ludi ist zu danken, dass Dostojewskis Werk in einer Ausgabe zu uns kommt, die seinem bleibenden Wert gerecht wird. Es stimmt: Im Text steckt eine Warnung. Doch ist es die Vieldeutigkeit, die ihn so kraftvoll macht. Bringt man ihn auf einen Nenner, nimmt man ihm diese Kraft.

Fjodor M. Dostojewski: Der Großinquisitor. Illustriert von Rainer Ehrt. Aus dem Russischen von Swetlana Geier. Officina Ludi, 60 S., geb., 26 €.