Wir haben die Kinder sich selbst überlassen

Nazis in Brandenburg: Daniel Schulz greift mit seinem Roman ein heißes Thema auf

Irmtraud Gutschke

Herbst 1989: Zwei Zehnjährige sitzen in einem Kastanienbaum und wollen die DDR retten. Der Vater des Ich-Erzählers ist Oberstleutnant der NVA. Man könnte ihm die „Makarow“ klauen. Und dann nach West-Berlin: „Da ballern wir auf irgendeinen Typen. Der muss ja nicht gleich tot sein oder so. Da schießt die West-Polizei auf uns und unsere auf die. Wenn Krieg ist, gewinnen wir.“ Der Freund blickt hoch zu den bunten Blättern: „Was wäre denn so schlimm, wenn wir alle Westen wären?“ „Ich will Uwe antworten, aber ich weiß nicht wie. In Anton bis Zylinder, dem Lexikon für Kinder steht, im Westen leben die Imperialisten und beuten die Arbeiter aus.“ Uwe wendet ein, dass seine Verwandten dort keine Imperialisten sind. „Du kapierst gar nichts … Wenn die aus dem Westen gewinnen, sind die hier die Bestimmer.“

Die es mit ihren Wünschen nach einem reicheren Leben damals gen Westen zog, sie ahnten nicht, dass Oben und Unten schon verteilt waren. Hektisches Rudern wie in einem Strudel. Streng dich an, sonst gehst du unter. Die armen Verwandten aus einem angeblich bankrotten Staat, einem „Unrechtsregime“ noch dazu, hatten es schwer mit dem aufrechten Gang in die „Freiheit“. Was Soziologen später als „Transformationsprozess“ analysierten, war im Konkreten mit so vielen Verwerfungen, Verwirrungen verbunden, dass es viele verdrängten. Sonst hätten sie im Gefühl der Minderwertigkeit den Alltag nicht durchgestanden.

Gregor Sander nennt sein Buch Roman, aber man spürt, dass es zu weiten Teilen auf eigenen Erinnerungen beruht. 1979 in Potsdam geboren, ist er in einem brandenburgischen Dorf großgeworden. Die Unmittelbarkeit des Erzählens wühlt auf, zumal wenn man aus dem Osten stammt und Kinder hatte. Was alles bekamen sie von der Unsicherheit der Eltern mit? Und was wussten die von ihrem schulischen Umfeld und ihrem Umgang in der Freizeit? Daniel Schulz begleitet seinen Ich-Erzähler 1989 bis 1999, vom 10. bis zum 20. Lebensjahr. Eine ohnehin schwierige Zeit des Erwachsenwerdens – aber in diesem Falle bricht fast alles weg, woran man sich hätte halten können. Ein Glück, dass sich die Eltern zusammengeblieben sind, aber sie verlieren ihre Arbeit. Der Vater wird Versicherungsvertreter. Die Mutter, kirchlich gebunden, hatte in einem landwirtschaftlichen Versuchsgut gearbeitet und muss nun zur Umschulung. Sie weint am Abend, weil ein Wessi die Einsen bekommt, obwohl er nur wiederholt, was sie gesagt hat. Und der Sohn erzählt ihr zum Trost einen Witz: „Warum haben die im Westen dreizehn Schuljahre und wir nur zwölf?“ Die Mutter grinst. „Weil sie noch ein Jahr Schauspielunterricht brauchen.“

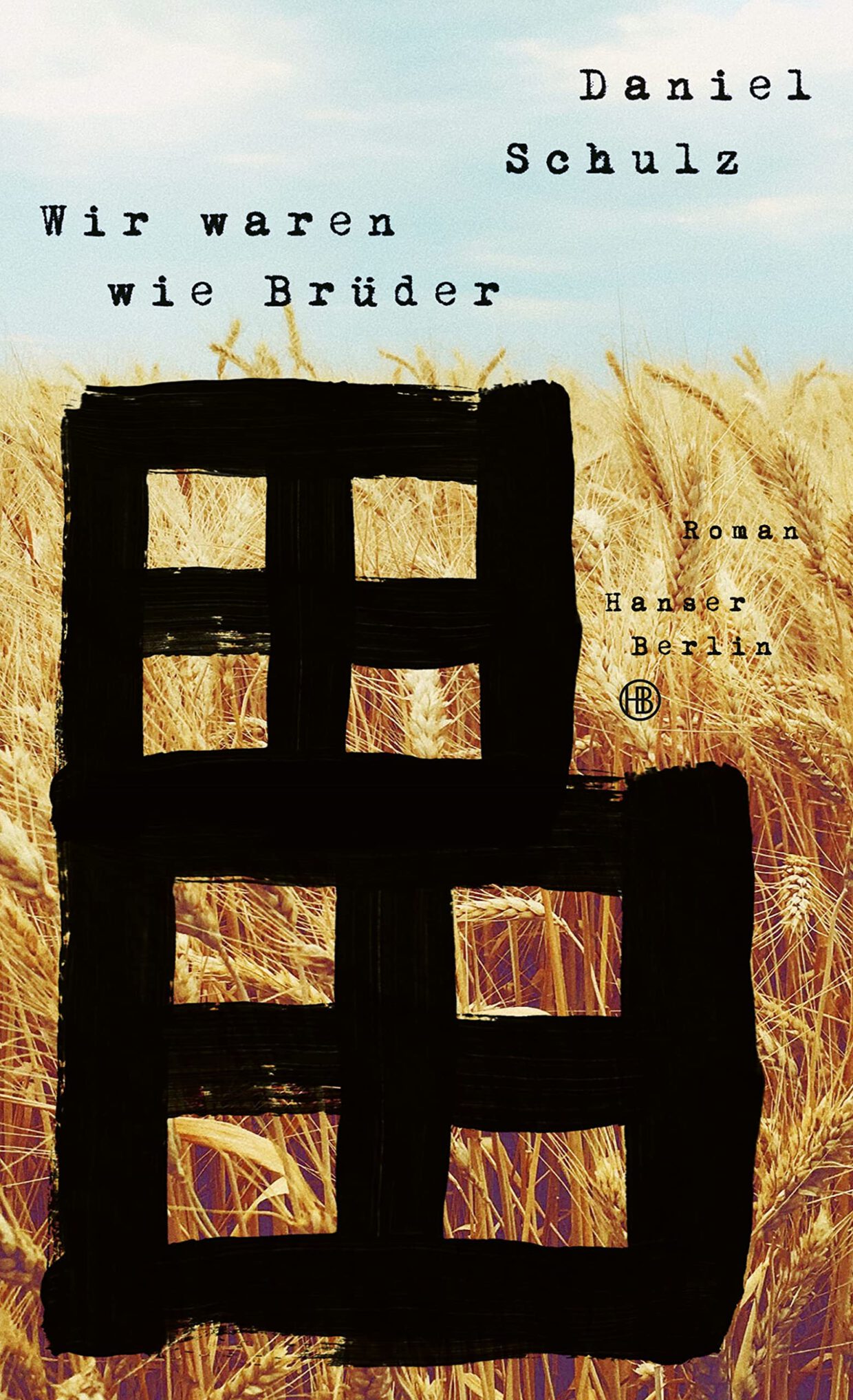

Der Romantitel stammt von den „Böhsen Onkelz“, di in den 80ern rechts gewesen waren, doch das Lied veröffentlichten sie 1991, als sie es nicht mehr sein wollten und sich einem diffusen Freiheitsbegriff verpflichtet fühlten: „Wir waren mehr als Freunde/ Wir war’n wie Brüder/ Viele Jahre sangen wir/ Die gleichen Lieder.“ Und weiter: „Sag mir warum/ Nur die Besten sterben jung …“

Im Buch ist es Volker, der „einen echten Brandenburger Tod“ gestorben ist: „im Suff am Alleebaum“. Man staunt ja, wie viele Gräber von Jugendlichen es auf ostdeutschen Friedhöfen gibt. Verkehrsunfälle (mit dem neuen Gebrauchten zur Disco), Drogen, die nun zu uns herüberschwappten, Gewalt. Auch wenn mir jetzt manche widersprechen mögen: Wir haben damals die Kinder zu sehr sich selbst überlassen, weil wir alle Kraft für uns selber brauchten. Wir wähnten sie in der Obhut der Schulen, wo doch auch alles drunter und drüber ging. Mit eisernen Besen wurde hinausgekehrt, was mit der DDR verbunden war. Personell und geistig. Frühere Gewissheiten und Lehrinhalte galten plötzlich als falsch. Verunsicherte Lehrer, Kinderängste. Den Spaltungen in der Gesellschaft konnten auch die Heranwachsenden nicht entgehen. Sie wollen sich doch selbst bestätigen, ihre Kräfte messen, glücklich sein. Natürlich schlagen sie über die Stränge. Wovon die Erwachsenen vielfach nichts mitbekamen, in diesem Buch ist es in Großaufnahme zu sehen.

„Wer am wenigsten besoffen ist, fährt.“ Und wer sich unbedingt stark fühlen will, drischt drauflos. Es wird viel getrunken im Roman, Prügeleien gibt es ständig. Und „unser Heulen schwebt hinaus über die Zelte und den See und den Raps, vielleicht sogar hoch bis zum Mond, für den machen wir dieses Werwolfding hier schließlich.“ Heulen, Gröhlen, Lachen – der Ich-Erzähler im Buch ist dünnhäutig, nachdenklich und muss irgendwie mitmachen, um kein Außenseiter zu sein. Man erlebt, wie er Nähe sucht. Zu Mariam, die aus Georgien stammt, und vor allem zu den anderen Jungs. „Wir waren wie Brüder“ – das heißt auch über Gräben hinweg, die sich nun im Gymnasium auftun.

Wie Freunde sich plötzlich als Nazis entpuppten, darüber hat der Autor wohl lange nachgedacht. Wie tief ging da die rechtsradikale Gesinnung? Ein Hakenkreuz irgendwohin zu kritzeln, war in der DDR höchstmögliche Provokation, garantierte Aufmerksamkeit. So schwach und verstört, wie viele Erwachsene nach ‘89 wirkten, haben Jugendliche auch gegenhalten wollen mit simplen Parolen. Manche fanden diesbezüglich gar Unterstützung in ihren Elternhäusern, wo schon der Ausländerhass grassierte und Revanchismus nun laut werden durfte wie vieles, was in der DDR unter den Teppich gekehrt war. Manche der städtischen Nazis im Buch sind einfach Verbrecher. Andere ahmen sie nach. „Glatzen“, die ein Dorffest aufmischen, fühlen sich stark. Stark, weil sie einer Vereinzelung entgehen. Der Junge im Buch hat Angst, reißt aus, wird verprügelt, drischt zurück, würde gern stärker sein und sucht Schutz bei denen, die ihn aufnehmen. Und nachts träumt er wild, wie er „mit einem Schwert oder mit riesigen Krallen“ um sich schlägt. „Dabei kommt ein solcher Hass in mir hoch, eine solche Hitze, als würde mein Kopf brennen.“

Kult der Stärke. Wer sich schwach fühlt, wird besonders empfänglich. Je unübersichtlicher die Wirklichkeit, umso höher stehen einfache Wahrheiten im Kurs. Da erinnere ich mich, wie unsere Kinder zu DDR-Zeiten nach den großen Autos fragten, die vom Abzweig Nuthetal auf die Autobahn abbogen. Die kommen aus Westberlin, erklärte ich. Und an der Tankstelle dann eine peinliche Szene: „Das sind die, die Krieg wollen“, sagte mein kleiner Sohn laut. Von uns hatte er das nicht, vielleicht aus dem Kindergarten. Der Mann vor dem schwarzen Mercedes hat es gehört.

Daniel Schulz: Wir waren wie Brüder. Roman. C. Hanser Verlag, 286 S., geb., 23 €.