https://www.freitag.de/autoren/irmtraud-gutschke/christoph-hein-chronist-der-verhaeltnisse

Die grünen Augen des Evangelisten Lukas

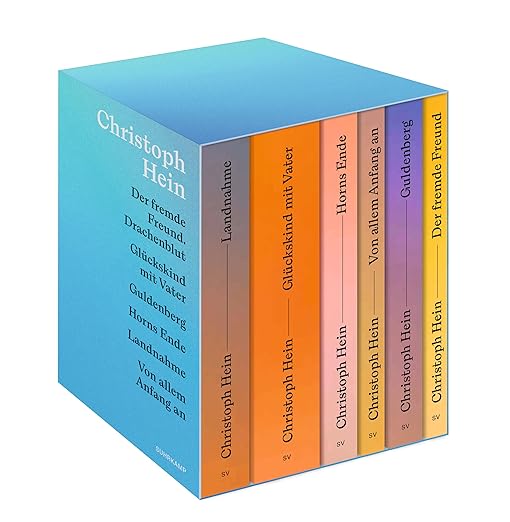

Zum 80. Geburtstag von Christoph Hein: Werkauswahl bei Suhrkamp

Irmtraud Gutschke

„Ich bin unverletzlich geworden. Ich habe in Drachenblut gebadet, und kein Lindenblatt ließ mich irgendwo schutzlos.“ Seltsam fremd ist mir die Ärztin Claudia geblieben, als Christoph Heins Novelle „Der fremde Freund“ 1982 in der DDR erschien. Ich war zu jung, zu behütet, zu glücklich vielleicht. Aber etwas von dieser Claudia war auf andere Weise auch in mir: Ich wollte in dem Moment etwas Verstörendes nicht an mich heranlassen, einen Schmerz von mir wegschieben. Einen Wahrheitsschmerz.

Dass dieses Werk, das in der BRD unter dem Titel „Drachenblut“ erschien, am Beginn der Werkauswahl von Christoph Hein bei Suhrkamp steht, es konnte nicht anders sein. Denn hier ist schon der Ton angeschlagen, der einen in Zukunft irritieren und einem umso mehr unter die Haut gehen wird. Entfremdung galt in der DDR als Merkmal des Kapitalismus, auf dem Weg zum Sozialismus sollte sie ein für alle Mal überwunden sein. Doch die „sozialistische Menschengemeinschaft“ war in Wirklichkeit eine ideologische Phrase. Gemeinschaftlichkeit konnte funktionieren – oder auch nicht. Kam auf die Umstände an und den einzelnen. Geborgenheit gab es für manche, anderen war sie verwehrt.

Christoph Hein war Sohn eines Pfarrers. Was richtete die DDR damit an, Kinder zu diskriminieren, indem man sie nicht zur Erweiterten Oberschule gehen ließ! Absichtsvoll wurden sie ins Abseits gedrängt. Wer auf der Eltern Geheiß nicht Pionier wurde, war schon ausgegrenzt. Sowas gräbt sich doch in die Seele ein.

„Aus Schlesien wurden wir vertrieben, und in Guldenberg blieben wir bis heute die Fremden … Wir waren und sind die unerwünschten Flüchtlinge.“ So wird der Vater in Heins jüngstem Werk „Unterm Staub der Zeit“ (2023) zitiert, das nicht mit in dieser Kassette ist. Er beharrte darauf, „dass seine wahre Heimat Schlesien war und dass er, ob es dem Staat und den örtlichen Behörden passe oder nicht, die Aufgabe habe, Gottes Wort zu verkünden, auch und gerade in einem Staat, der den Atheismus als neues Glaubensbekenntnis predigte.“ Ein strenger Mann. Die Söhne schickte er nach Westberlin aufs Gymnasium, so lange die Grenze noch offen war. „Hier seid ihr keine Außenseiter mehr, hier seid ihr willkommen.“ Von wegen, so einfach war es nicht für die „Neger aus dem Osten“.

Hartes Wort. Im Roman von 1997 „Von allem Anfang an“ – dem zweiten Band in der Kassette – erinnert sich der Autor, wie er als Junge einem Zirkusartisten von seiner bevorstehenden Abreise erzählte, einem Mann, der zu seinem Bedauern bald wieder aus seinem Leben verschwand. Er faszinierte ihn, weil er so grüne Augen hatte wie der Evangelist Lukas auf dem „Altarbild in unserer Marienkirche“. „Durch seine Augen war er vor allen anderen hervorgehoben und durch seinen besonders gelassenen, gleichgültigen Blick, den er auf den blutüberströmten, mit Nägeln durchbohrten Jesus warf.“

In der Tat ist es dieser Blick auf die Welt, der Christoph Heins Prosa so besonders macht. Die Nüchternheit des Chronisten, der Aufwühlendes registriert und sich bemüht, ungerührt zu bleiben. Das kann seine Texte zuweilen gar karg erscheinen lassen, als ob ihnen erzählerische Opulenz fehlen würde, zumal manches in der Andeutung bleibt. Aber diese Andeutung arbeitet weiter nach der Lektüre.

Unverzichtbar in dieser Auswahl ist insofern der Roman „Horns Ende“ von 1985. Fünf Erzähler geben einem beim Lesen Rätsel auf. Was hat der Selbstmord des Leipziger Historikers Dr. Horn mit den Zigeunern zu tun, die erstmals nach dem Krieg wieder in Guldenberg erscheinen? Was grummelt überhaupt alles an Schlimmem im Untergrund dieser Stadt? Nicht nur, dass der Autor mit Bad Düben, dem Ort seiner Geburt, Rechnungen offen hat, hier verdichtet sich für ihn vieles, was ihn an Deutschland befremdet, ob zu DDR-Zeiten oder heute.

Überhaupt wird deutlich, wie immer wieder autobiografische Bezüge in den Werken versteckt sind. Wiederkehrendes Motiv: die Vertreibung aus Schlesien, über die in der DDR nicht gesprochen werden sollte, die aber dennoch in den einst Fremden als Trauma nachwirkt („Landnahme“, 2004). Damit verbunden der strenge Vater, der – wie so viele andere – die Selbstauseinandersetzung mit dem Nazismus scheute und dem Sohn den verlässlichen Boden nicht gewährte, den dieser doch brauchte („Glückskind mit Vater“, 2016).

In der Zusammenschau dieser Jubiläumskassette wird umso deutlicher: Es sind die eigenen Schmerzthemen, um die Christoph Hein immer engere Kreise zieht.

„Guldenberg“ – der Roman von 2021 ist das letzte der sechs Bücher. Noch einmal geht der Autor explizit auf eine Weise an den Kindheitsort zurück, dass man unwillkürlich wieder an „Horns Ende“ denkt. Es ist, als ob sich ein Kreis schließen würde, wenn in der sächsischen Kleinstadt zwölf „unbegleitete Jugendliche“ aus Syrien eintreffen. Was einst gegenüber den „Zigeunern“ geschah, das Misstrauen, die Feindseligkeit gegenüber Fremdem, diese Herzlosigkeit, all das Schlimme kehrt wieder. Dass die Kirche zu einer Moschee werden würde durch dieses „Pack“ – was nur möglich ist an sprachlicher Feindseligkeit kommt im Text zusammen. Als eine 14-Jährige schwanger wird, kann man sich denken, was geschieht…

So ganz ungerührt wie der Evangelist Lukas mit seinen grünen Augen blickt Christoph Hein schon längst nicht mehr auf die Wirklichkeit. Als Chronist der Verhältnisse, wenn man ihn denn so nennen will, sucht er diese scharfsinnig zu durchdringen und all das zur Sprache zu bringen, was wir verdrängen. Verdrängen um unserer Bequemlichkeit willen, die nicht mit Seelenfrieden verwechselt werden sollte.

Christoph Hein: Jubiläumsedition. Sechs Bände in einer Kassette. Suhrkamp, 1830 S., br., 58 €.