Die am Tisch und die auf dem Boden

„Selbst schuld“ – 14 Texte über einen grundlegenden Mechanismus im Spätkapitalismus

Irmtraud Gutschke

In der Ständegesellschaft waren die Plätze schon per Geburt verteilt. Dass eine Bauerstochter Königin werden konnte, ist ein Märchensujet. Bestenfalls mochte sie ins Haus eines reicheren Bauern heiraten. Im Mittelpunkt stand die Sicherung des Lebensunterhalts. Sich in Standesgrenzen einzurichten, gehörte zur Ideologie des Feudalismus, sie hinwegzufegen, war Ziel bürgerlicher Revolutionen. Die Redewendung „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ entstand im Zusammenhang mit dem „American Dream“ – als Anfeuerung für eine Leistungsgesellschaft, die Freiheit, Eigenverantwortung, Wettkampf, harte Arbeit und Erfolg in den Mittelpunkt stellte, wobei es mit der propagierten Chancengleichheit dann doch nicht so weit her war und ist. Persönliche Unzufriedenheit ist programmiert. Und sie steigert sich noch durch das nagende Gefühl, an allem selber die Verantwortung zu tragen.

Insofern verweist der vorliegende Band auf einen perfiden Mechanismus: „Selbst schuld“, um „von gesellschaftlichen Missständen und Herrschaftsverhältnissen“ abzulenken. „Im 21. Jahrhundert ist der Kult um das Individuum auf einem vorläufigen Höhepunkt angelangt, der zwar Freiheit verspricht, vor allem aber lähmende Gewissensbisse und hysterisches Fingerzeigen auf die angebliche Schuld anderer erzeugt. Wer frei ist, hat auch sein Elend frei gewählt.“ Ideologiekritik vom Feinsten, die in 13 persönlichen Essays aufgefächert wird –, höchst unterschiedlich in Thematik und Ton.

Mit „Aufstiegsgeschichten“ beginnt es: Sarah-Lee Heinrich kann ihren Anspruch auf Hartz IV abmelden. Sie hat ein Mini-Appartement gefunden und wird studieren. Ihr Text ist aus einem Abstand entstanden. Die Erfahrung von Armut ist noch präsent und kann detailliert ausgeleuchtet werden, das allerdings schon aus der Erleichterung heraus, sich nicht mehr dadurch erniedrigt zu fühlen. Für sich selbst hat sie etwas geschafft – und die anderen? Aber was wünsche ich mir denn?

Wahrscheinlich ist es ja die Regel: Je tiefer jemand in existenzieller Bedrängnis steckt, umso vordringlicher die Sorge um sich selber. Dass es im Sinne des Unterdrückungssystems ist, einen individualistischen Konkurrenzkampf jeder gegen jeden zum Normalzustand zu erklären, diese Erkenntnis hilft jenen nicht, die sich in dieser Ellenbogengesellschaft beweisen müssen. Und dennoch sind mir jene Texte im Buch lieber, die einen gesamtgesellschaftlichen Blick wagen. Sicher: „Um unsere Gesellschaften zu verstehen, müssen wir uns Geschichten erzählen“, wie Matthias Ubl zugibt. Aber, so fügt er hinzu, derlei „Generationsmythen haben seit dem Aufkommen des Neoliberalismus Konjunktur und lösen historisch buchstäblich die Kritik der Klassengesellschaft ab“.

„Laut dem Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbands 2024 lebten im Jahr 2022 insgesamt 2,7 Millionen Menschen mehr in Armut als noch im Jahr 2006“, schreibt Christian Baron. „Ein Leben in Würde gilt nicht mehr als Grundrecht, sondern als eine dem Gutdünken der Eliten obliegende Möglichkeit. Das ist der einzige Grund, aus dem die Politik andauernd Ehrenamtspreise auslobt und das Engagement der Tafeln lobt. Sie lenkt davon ab, dass es die Pflicht des Staates wäre, jedem ein Leben ohne Armut zu ermöglichen.“ Analytisch und herrlich polemisch: Allein schon um dieses Textes willen lohnt es sich, das Buch zu lesen. „Ein soziales Recht erlangt man nicht, indem man bei der Obrigkeit um Erlaubnis bittet. Die französischen Gelbwesten sind ein Vorbild, weil sie die Herrschenden wieder mal das Fürchten gelehrt haben.“

Die Herrschenden und die Mehrheiten – das ist eine Frage für sich. Wie auch die nach dem heute dermaßen vernachlässigten Begriff Gemeinwohl. Wenn es derzeit immer hemmungsloser mit Füßen getreten wird, nachdem es früher wenigstens mal Ansätze einer sozialen Marktwirtschaft gab (zu der die Mehrheit der Bevölkerung wohl gern zurück würde), heißt das für linke Bewegungen nun, auf diesen Gedanken zu verzichten? Was alles lässt sich an Werten heranziehen, um Ausbeutung zu rechtfertigen, von der das Kapital profitiert! Aber auch ich werde (hoffentlich nicht, aber wer weiß) Pflegekräfte benötigen und das soll bezahlbar sein. Da hat mir der Artikel „Faulheit“ von Ann-Kristin Tlusty sehr zu denken gegeben. Wenn es so einfach wäre, dass das gute Recht der Unterdrückten vornehmlich von den Unterdrückern erkämpft wird. Nein, die haben sich geschickt abgegrenzt und lassen die da unten ihre Kämpfe ausfechten.

Darf man die Interessen, die da aufeinanderprallen, Egoismen nennen? Nicht, indem man das im Sinne von Ideologie mit Vorwürfen verknüpft: die Machtverhältnisse draußen zu halten und alles auf die Individuen abzuwälzen, die am Klimawandel schuld sein (Sebastian Friedrich) und sich einer „Moral- und Freiheitsrhetorik“ unterwerfen sollen, welche „die Militarisierung orchestriert“ (Wolfgang M. Schmitt). Und dann noch das Gebot, perfekt sein zu müssen. Eine großartige, vielschichte Erzählung ist Anke Stelling unter dem Titel „Gesundheit“ gelungen. Und Dietmar Dath setzt sich brillant mit der „woken“ Bewegung auseinander, die Kraft gewann, nachdem die „Kompromisse der alten Kapitalistenklasse mit der alten Arbeiterbewegung, die man ‚Sozialstaat‘ nannte“, aufgekündigt worden sind. „Was man heute ‚Identitätspolitik‘ nennt“ ist eine Antwort auf diese Bedrohung: „Allein ist die oder der Einzelne eh erledigt. Aber schlag dich nur zu einer Gruppe, auch wenn’s eine ist, die es schon vorher nicht leicht hatte, denn dann kann man deren Schutz organisieren, und damit auch den deinen.“

Wie die einen am Tisch sitzen und die anderen auf dem Boden, beschreibt Aladin El-Mafaalani in seinem Essay „Soziale Ungleichheit“, wie Aufstiege und Abstiege Neid und Ängste schüren und wie dabei der „wesentliche Klebstoff des gesellschaftlichen Zusammenhalts erodiert, nämlich die Versprechen … von Wohlstandsvermehrung für alle, auch auf dem Boden, und für Solidarität für alle, die sie brauchen“. Stimmt: Alle sind in Konkurrenz zueinander gesetzt – die da oben wie die da unten, bei denen ich es ja verstehen müsste. Aber es stößt mir unangenehm auf, weil ich trotz allem, was geschah, einem sozialistischen Ideal anhänge, obgleich mir klar ist, dass es zwischen Gemeinwohl und Freiheit ein Widerspruchsfeld gibt.

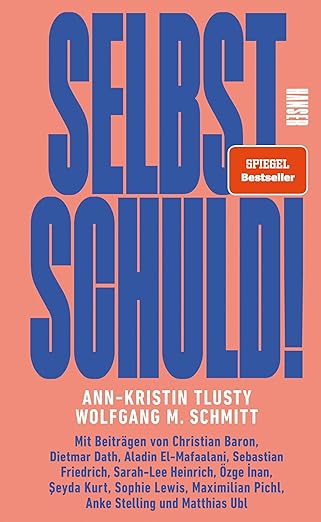

Ann-Kristin Tlusty und Wolfgang M. Schmitt: Selbst schuld. Hanser, 255 S., geb.,

22 €.