„Die Leichtigkeit des Seins“

„Wilde Mutter, ferner Vater“ von Jutta Voigt ist nicht Autobiografie, sondern Lebensroman

Irmtraud Gutschke

Sie sieht die Mutter noch vor sich, wie sie singend, „nur mit einem schwarzen Hemdröckchen bekleidet, auf dem Korridor der elterlichen Wohnung“ tanzt. „Wenn dabei ihre Brüste schaukelten und die Pfennige von den Strumpfbändern sprangen, erschien sie ihrem blassen Kind nicht geheuer.“ Das Kind heißt Judy im Buch von Jutta Voigt, die ihre Erinnerungen nicht aus der Ich-Perspektive erzählt, sondern sich dem Mädchen, der jungen Frau Judy gegenüberstellt. Mit 81 noch einmal ihr Leben Revue passieren zu lassen, es ist ihr wohl ein Genuss gewesen. Man spürt ihre Lust, in die Vergangenheit einzutauchen – und dabei von uns Lesern beobachtet zu werden. Aber sie blickt nicht in eine unbestechliche Kamera, was auch in einem Erinnerungsbuch schwer möglich ist, sondern unverhohlen auf ihr Spiegelbild, was ihrem Text eine zweite, interessante, Ebene gibt. Von Anfang an ist klar: Dies ist keine Autobiographie, sondern Jutta Voigts Lebensroman, dessen Essenz sie weitergeben möchte: „Ich war eine freie Frau.“

Ein weiteres Buch zum Thema DDR? Wenn ja, dann aus einer besonderen, selbstbewussten und durchaus privilegierten Perspektive. Judy wächst in diesem Land auf, studiert Philosophie, arbeitet in der Wochenzeitung „Sonntag“, dann beim „Freitag“, bei der „Wochenpost“ und wird, als diese Ende 1996 eingestellt wird, freie Kolumnistin bei der „Zeit“ und Buchautorin. Sie wünschte sich „eine Welt, in der alle Menschen gleich sind, ein Land, in dem jeder werden kann, was er will, ein Land, in dem ein Mechaniker so viel wert ist wie ein Ingenieur, eine Krankenschwester so viel wie ein Chefarzt, ein Arbeiter genauso viel wie ein Werkleiter“. So hatte sie es einst in ihr Tagebuch geschrieben. Wobei ihr inzwischen klar ist, wie sie um ihren Aufstieg aus armen Verhältnissen kämpfte. Nicht verbissen, mit harten Ellenbogen, sondern indem sie sich ihre charmante Jugendlichkeit zunutze machte.

Der acht Jahre ältere Ehemann Peter heißt im Buch Henri. Zwischen den Zeilen – als Journalistin in der DDR lernt man, so zu schreiben – liest man heraus, dass nicht alles eitel Sonnenschein war in dieser Beziehung. Klar, dass Henri, Brecht-Schüler und -Mitarbeiter, Regisseur von Dokumentarfilmen, Judy fasziniert. Durch ihn kommt sie in Künstlerkreise. Viele prominente Namen tauchen auf.

Dass nicht alles Grau-in-Grau war in der DDR, dass die Sehnsucht nach einem bunten, unangepassten Leben immer wieder Auswege fand aus der Gleichmacherei, darüber hat Jutta Voigt ja schon 2016 in „Stierblutjahre. Die Boheme des Ostens“ geschrieben. Hier aber kommt noch ein anderes Thema hinzu: die Eltern, die so wie sie voller Lebenshunger waren, denen der Krieg aber fast alles zerstörte. Dies ist nicht nur ein ostdeutsches, sondern ein gesamtdeutsches Thema, das aus dem Buch eine berührende Zeit- und Familiengeschichte macht. Schließlich beginnt es auch in der Zeit, als Deutschland noch nicht durch eine unüberwindliche Grenze geteilt war. Und es spielt in Berlin. Man spürt die Liebe der Autorin zu dieser ihrer Stadt.

Siebzehn war die Mutter, als sie den 18-jährigen Willi im „Haus Vaterland“ am Potsdamer Platz kennenlernte, so alt wie sie selbst, als sie mit Henri zusammenkam. 1940 muss sich der Vater zur Wehrmacht melden. Zehn Jahre Krieg und Gefangenschaft trennen die beiden nun voneinander. Margit verliebt sich in Boris, den russischen „Kapitan“, weil der sie so „verzückt ansieht“, sie beschützt und Lebensmittel mitbringt. Später gibt es dann noch einen anderen Mann. „Mit vier Kohlen in der Handtasche“ geht sie ins Deutsche Theater, sieht „Nathan der Weise“, „Faust“ und dreimal hintereinander den DEFA-Film „Die Mörder sind unter uns“. Und die Tochter begleitet sie nun in Gedanken ins Tanzlokal: „Hörst du Mama? Es war deine Zeit, deine kurze Zeit aus Jugend und Traum.“

Wie konkret, wie anschaulich einem die Autorin das alles vor Augen führt, wie man die Mutter beim Lesen versteht! Ebenso wie den Vater, der als Trinker endete. Aus dem Krieg zurückgekehrt, wollte Willi – wie andere Männer auch – so tun, „als sei nichts gewesen“. „Wenn er Alkohol trank, entspannte sich sein Gesicht. Seine Züge wurden sanftmütig …“ Für Momente kann er Scham und Angst vergessen. Judy weiß nicht, was er getan hat. „Wer hat ihn am Ende in die Waffen-SS gezwungen, warum hat er das mit sich machen lassen?“ Sie kann ihn nicht mehr danach fragen und bittet ihren Enkel, für eine Stunde Willi zu sein. Da gelang Jutta Voigt eine beeindruckende Szene. Wie in einer Familienaufstellung spricht David gleichsam als ihr ferner toter Vater zu ihr und macht ihr ein „Geständnis“.

Wie anrührend Jutta Voigt im Abstand der Jahrzehnte die Eltern wieder in sich aufleben lässt! „Manchmal ist es ihr, als wären Margit und Willi die um ihr Leben betrogenen Kinder und sie, Judy, ihre Mutter. Wenn sie heute einen ihrer Enkel umarmt, hat sie das Gefühl, es ist ihr Vater, groß dünn und achtzehn Jahre alt. Und morgen muss er zur Musterung und übermorgen in den Krieg.“ Ja, der Krieg ist wieder im Hintergrund.

Was die Autorin bei ihrer Nachdenklichkeit auch beflügelte: Sie hat ausgelebt, was den Eltern nicht beschieden war. Man sieht sie tanzen und eng umschlungen mit Henri nachts nach Hause gehen. Die Dielen ihrer kleinen Wohnung haben sie königsblau gestrichen. „Wild und glücklich“ haben sie gelebt, so wie sie es wollten. „Mein Leben lang war ich auf der Suche nach der Leichtigkeit des Seins“, sagt Judy. „Ich habe sie gefunden.“ Wie sie uns von diesem Glücksgefühl beim Lesen etwas abgeben kann, macht dieses Buch so besonders.

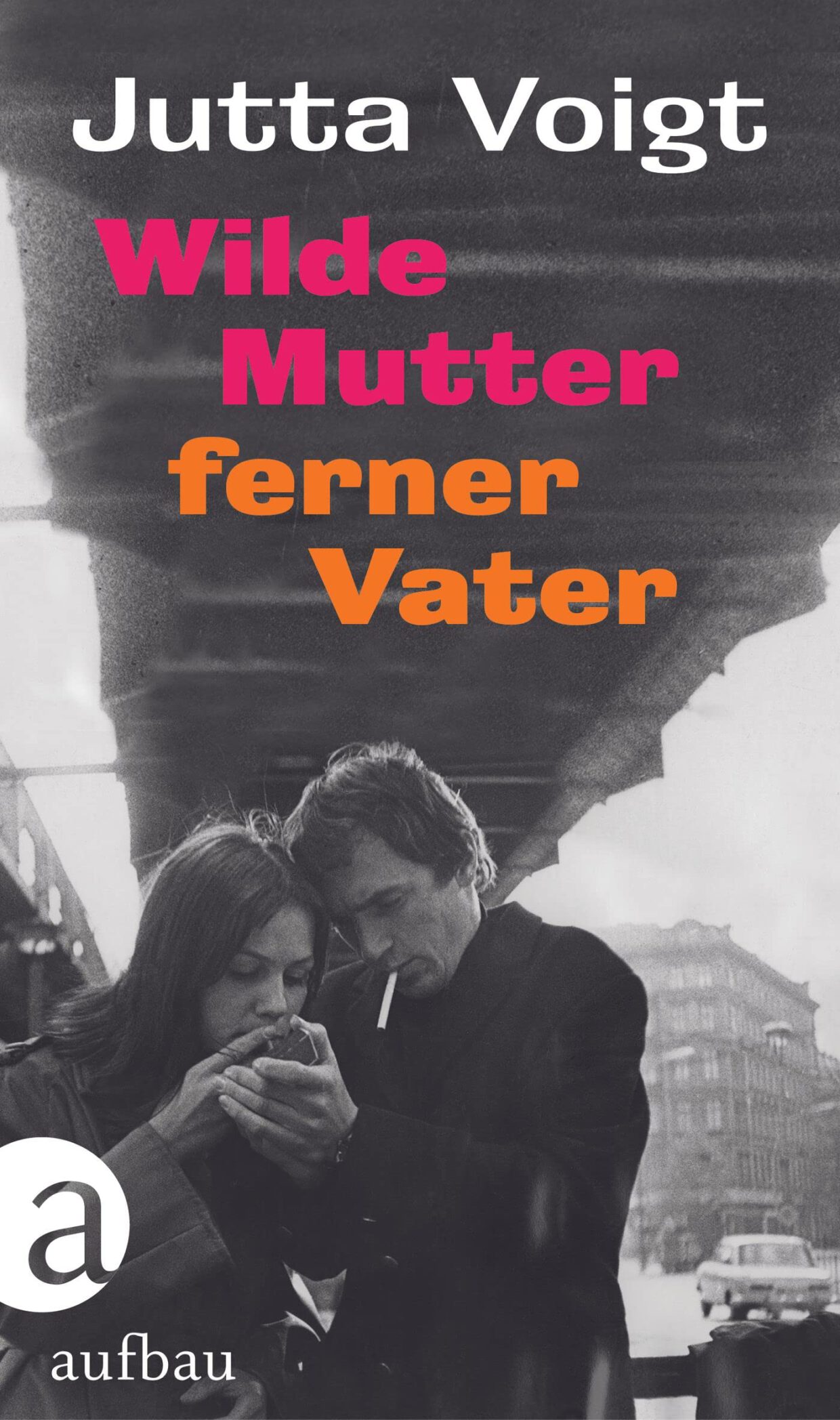

Jutta Voigt: Wilde Mutter, ferner Vater. Aufbau Verlag, 255 S., geb., 22 €.