Christian Baron: Sein Roman „Ein Mann seiner Klasse“ lässt uns erschüttert und ohne einfache Urteile zurück

„Verlier niemals deinen Stolz“

Von Irmtraud Gutschke

Vergebung am Sterbebett: „Er sprach den Vater frei von jeder Schuld an den Wunden, die sich in der Kinderseele eingebrannt hatten.“ So wohltuend friedvoll beginnt der Roman. Aber so geht er nicht weiter. Denn der Ich-Erzähler war es nicht, der dem Vater die Hand hielt bei dessen letzten Atemzügen in der Intensivstation, der in der Sprache der Tränen – der Trauer, der Wut, der Reue, der Erleichterung – mit ihm zu schweigender Übereinkunft fand: „Freispruch in allen Anklagepunkten“? Dafür braucht es mehr als ein paar Sätze, mehr vielleicht als ein ganzes Buch. Verstehen: Wenn der Autor auch nach Erklärungen sucht, um an den Vater in Liebe zu denken, es bleibt ein Rest, der nur mit Auflehnung zu bewältigen ist. Der Roman wäre nicht gelungen, wenn der Ich-Erzähler selbst uns statt des Bruders die große Vater-Sohn-Szene vorgeführt hätte.

Obwohl es ein Roman ist, was kleine Veränderungen hin zum Fiktiven erlaubte, kommt seine starke Wirkung aus dem Authentischen. Sprachlich genau und kraftvoll wird Erinnertes vor Augen geführt. Wie es wirklich war, es ist Christian Barons Seelenarbeit gewesen, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen. Ohne Maske tritt er uns gegenüber und fordert solche Offenheit auch beim Lesen heraus. Schon auf der zweiten Seite fängt es an, dass wir zusammen mit den beiden Brüdern – neun und acht – angstvoll warten, was geschieht. „Unsere Eltern schliefen direkt neben unserem Zimmer. Darum drang es dumpf bis zu uns, wenn Mamas Kopf gegen die Wand donnerte. Niemals verloren wir darüber ein Wort. Wir spürten den Schmerz, wir betrachteten unsere zitternden Hände, wir warfen einander Blicke zu. Das Flehen und Flennen wurde uns mit der Zeit zur Normalität.“

Szenen häuslicher Gewalt – es wird im Roman noch viele davon geben. Freilich auch solche, in denen der Vater die Kinder „meine Gutsten“ nennt. Er schlug sie, und sie sehnten sich nach seiner Liebe. Sie konnten ihn nicht ganz verdammen, weil er immerhin ihr Vater war. Aus diesem emotionalen Dilemma bezieht der Roman seine Spannung, die bei jeder Leserin, jedem Leser in ein subtiles Geflecht höchst persönlicher Befindlichkeiten trifft.

Eine Erinnerung aus Kinderzeiten flammte in mir auf. Vor unserer Nachbarwohnung standen eines Tages mehrere luftbereifte Roller, wie ich mir selber einen vergeblich wünschte. „Die Siegels“ hätten im Lotto gewonnen, erklärte meine Mutter, und nichts Besseres zu tun gehabt, als gleich das ganze Geld „auf den Kopf zu hauen“. Ob es in dieser kinderreichen Familie auch Schläge gab, ich weiß es nicht, aber ich begreife inzwischen, warum zwischen uns so eine Kluft bestand. Auch wir lebten von schmalem Geld, selten wurde uns Kindern eine Kugel Eis gegönnt, aber die Eltern waren sicher, dass durch Fleiß und Sparen alles besser würde. Meinen Vater sah ich immer nur lernend. Vom Hilfsarbeiter hat er es bis zum Ingenieur für Sprengtechnik gebracht und kam schließlich sogar zu wissenschaftlichen Ehren. Da war den Eltern durch ihre Vorfahren wohl eine Zuversicht mitgegeben, die den Nachbarn fehlte.

Die schlugen sich durch und nahmen aus dem Jetzt, was möglich war. So wie der Vater in diesem Roman. Stolz auf seine Kraft als Möbelpacker, hätte er auch nach Karl-Marx-Stadt gepasst. Aber er hätte sich nicht so „gehenlassen“ dürfen wie in Kaiserslautern. Obwohl es in der DDR genug Alkoholiker gab, wurde das nicht als Privatangelegenheit angesehen. Damals hätte ich nicht daran gezweifelt, dass man Kinder vor Schlägen schützen muss, indem man sie ins Heim steckt und den betrunkenen Schläger ins Gefängnis mit Zwangsentzug.

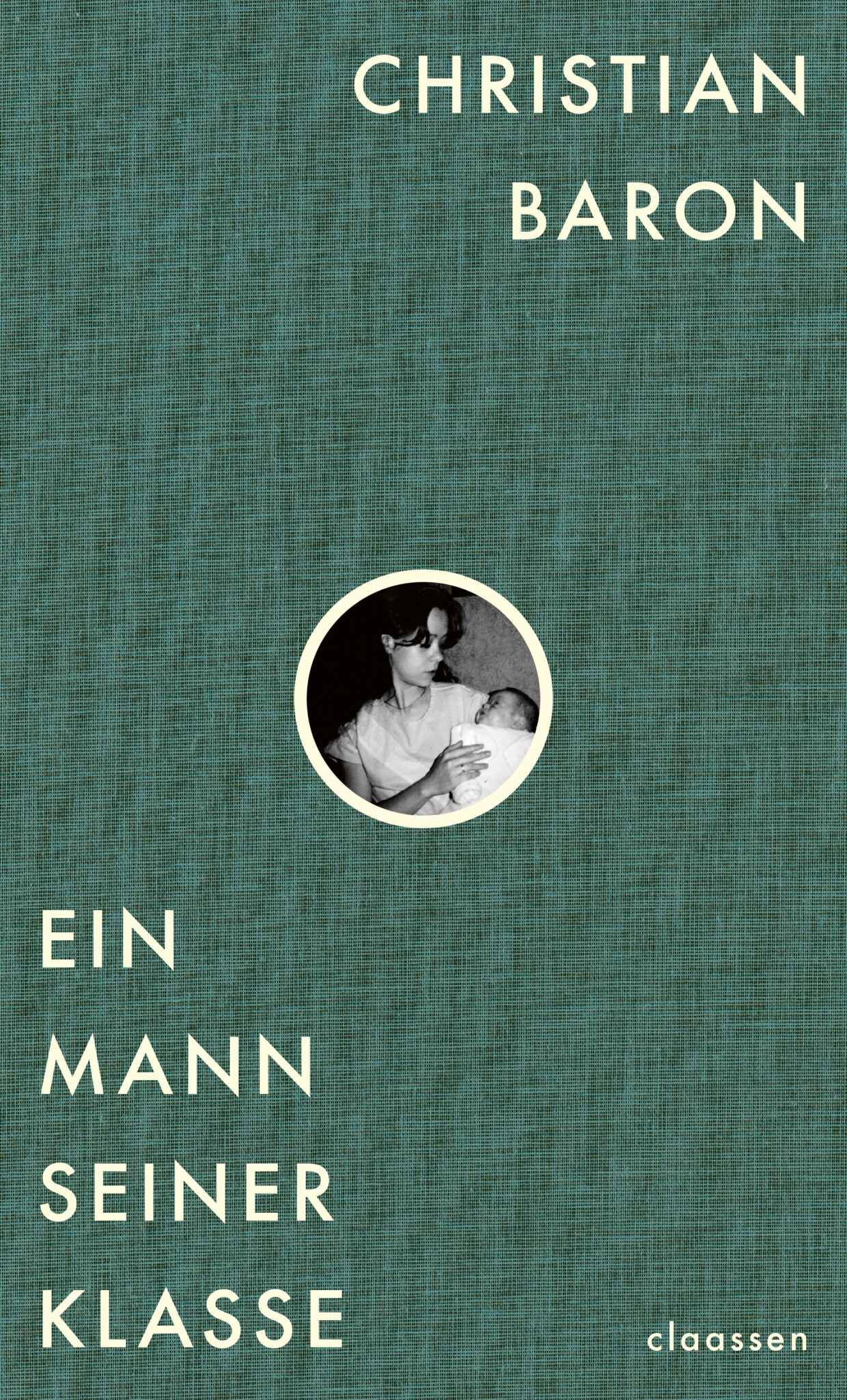

Auf dem Einband des Buches ein rührend schönes Bild der 22-jährigen Mutter mit dem kleinen Christian, das man sich allerdings in einer total verrauchten Wohnung vorstellen muss. Die Mutter, die so begabt in der Schule war, die Gedichte schrieb und mit 32 Jahren an Krebs starb, nachdem sie vier Kinder zur Welt gebracht hatte, sie duckte sich wie Millionen von Frauen auf der ganzen Welt, die sich ihren Männern unterordneten, so lange es nur ging. Irgendwann wird der Vater vor die Tür gesetzt – durch Tante Juli, Mutters Schwester, die, selbst ganz jung noch, nach Mutters Tod zusätzlich zu ihrem eigenen Baby, die vier Kinder zu sich nimmt und später damit hadert, dass der Ich-Erzähler – Christian Baron eben – so radikal seine Herkunft hinter sich lässt, indem er lernt, studiert. Es war Neid, und es war Trauer. „Für sie wurde ich das Andere, das ihr jeden Tag vorführte, dass es kein Naturgesetz war, für immer in diesem Kreislauf der Armut zu bleiben.“

Dem Üblichen entsprach es eben doch, dass mehrere Gymnasien den Jungen ablehnten trotz bester Zeugnisse und Empfehlungen, weil seine Herkunft gegen ihn sprach. Auf einer Gesamtschule machte er dann das Abitur. In der DDR, wo die althergebrachte Ordnung von Arm und Reich nicht mehr gelten sollte, wäre seine Herkunft ein Gütesiegel gewesen, er hätte besondere Förderung erfahren, und eher hätte der Sohn des Arztes oder des Pastors über die Ungerechtigkeit einer Zurücksetzung klagen müssen. Die Staatsfunktionäre, so abgehoben ihre Stellung war, hatten ihren Hintergrund im Arbeitermilieu. Entsprechend die Vorstellungen von Gerechtigkeit.

Die Gesellschaft in der ich mich inzwischen befinde, hat eine Klassenstruktur von Oben, Mitte, Unten, die sich reproduziert, als sei dies selbstverständlich. Allein schon dadurch ist die Lektüre von Christian Barons Sachbuch „Proleten, Pöbel, Parasiten“ (2016) für mich ein Gewinn gewesen, dass sie mich von einer Verdrängung befreite, was den Begriff „Unterschicht“ betraf. Aus der ökonomischen Lage und der sozialen Stellung ergeben sich kulturelle Unterschiede. (Die gibt es auch, wie ich inzwischen weiß, innerhalb einer gespaltenen Mittelklasse, die den Abstand zur Oberklasse kaum überwinden wird.) Da verweist der Romantitel „Ein Mann seiner Klasse“ auf eine sozialpsychologische Ebene, die man sich zum Text hinzudenken wird.

Das Leben des Vaters ist ein Sichdurchbeißen ohne Aussicht auf mehr. Wie er als Möbelpacker einen Schreibtisch alleine schultert, von seinem Sohn wird er dafür bewundert, aber bei aller Schufterei, er bleibt sozial abgehängt. Sein Vater hat ihn auch schon geschlagen, und seine Kollegen trinken wie er, damit sich ein Gefühl von Feierabend einstellt. „Verlier niemals deinen Stolz“, sagt er zum Sohn. Sich nicht den gängigen Normen anzupassen (die er wohl kennt), ist die einzige Widerstandsleistung, die ihm bleibt. Auch wenn sie sich gegen Schwächere richtet – Frauen und Kinder –für Momente lässt es ihn Stärke fühlen.

Wer nicht in seiner Lage steckt, sagt man sich, soll nicht über ihn urteilen dürfen. Das könnte ich als letzten Satz stehen lassen, aber etwas in mir wehrt sich dagegen. Ich frage mich, ob es die Stimme meiner Mutter ist. Ich verstehe alles, höre ich sie sagen, das gibt es, aber das darf es nicht geben. Wobei sie ihrer Anklage gegen den Mann auf jeden Fall hinzugefügt hätte, dass es ein gesellschaftlicher Skandal ist, wenn Menschen in solcher Hoffnungslosigkeit leben müssen und man einer Familie mit vier Kindern (wir sind auch vier gewesen) sogar noch den Strom abstellen darf.

Christian Baron: Ein Mann seiner Klasse. Roman. Claassen Verlag. 282 S., geb., 20 €.